カーボンフットプリントとは?CFP計算方法と事例

目次[非表示]

- ・カーボンフットプリント(CFP)とは?

- ・カーボンフットプリントとは?意味と定義を簡単に解説

- ・算定する目的とその必要性

- ・カーボンフットプリントとGHG排出量計算の違い

- ・カーボンフットプリントとカーボンニュートラルの違い

- ・カーボンフットプリントとCO₂排出量の違い

- ・カーボンフットプリントの削減効果とメリット

- ・日本のカーボンフットプリントの削減事例・取組事例

- ・カーボンフットプリントの算定の仕組みと計算方法

- ・製品ごとにカーボンフットプリントを算出し見える化するには?

- ・カーボンフットプリント算定を支援する「ESG経営共創サービス」

カーボンフットプリント(CFP)とは?

カーボンフットプリント(CFP)は、製品やサービスの環境負荷を数値で「見える化」する仕組みです。脱炭素やサプライチェーン管理、ESG対応が求められる中、CFPは企業の重要な取り組み指標となります。

本コラムでは、CFPの基本から導入メリット、算定方法までをわかりやすく解説します。

カーボンフットプリントとは?意味と定義を簡単に解説

CFPとは、Carbon Footprint of Productsの略称で、製品やサービスのライフサイクル全体(原材料の調達から廃棄までの全過程)において排出される温室効果ガス(GHG)をCO₂排出量に換算した数値を指します。これにより、どの製品・サービスのCO₂排出量が多く、どれが少ないかについての「見える化」が可能となります。

算定する目的とその必要性

CFPを算定する目的は、これまで曖昧だった温室効果ガス排出量を具体的な数値として可視化し、企業や個人が自らの環境負荷を正確に理解することにあります。この可視化により、排出量の削減に向けた具体的な行動と戦略立案が可能となり、気候変動への実効的な対策を講じるための重要な第一歩となります。

カーボンフットプリントとGHG排出量計算の違い

CFPは、特定の活動や製品、組織、個人が排出する温室効果ガスの総量を、CO₂換算で表した指標です。つまり、CFPはGHGの排出量を測定し、可視化する手法といえます。

具体的には、製品の原料調達から生産、輸送、使用、廃棄に至るライフサイクル全体で排出されるGHGの量を、CO₂に換算して算出します。これにより、環境負荷を定量的に評価し、削減に向けた取り組みの基礎とすることができます。

一方、GHG(温室効果ガス)は、二酸化炭素(CO₂)、メタン、亜酸化窒素などの地球温暖化を引き起こすガスの総称です。具体的には、地表から放射された赤外線を吸収し、地球温暖化の原因となるガスのことを「GHG」と呼びます。

カーボンフットプリントとカーボンニュートラルの違い

CFPとカーボンニュートラルの違いは、排出量の可視化と排出量の実質ゼロ化という目的の違いにあります。CFPは、製品やサービスのライフサイクル全体において排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算し、数値として「見える化」する取り組みです。

一方、カーボンニュートラルは企業や個人が排出した温室効果ガス(主にCO₂)を、削減努力や「オフセット(相殺)」によって実質ゼロにするという考え方です。CFPは現状把握の手段、カーボンニュートラルはその先の目標と言えます。

カーボンフットプリントとCO₂排出量の違い

CFPと企業のCO₂排出量の主な違いは、算定の対象と範囲にあります。

CFPは個別の製品やサービスに焦点を当て、原材料の調達から製造、使用、廃棄に至るライフサイクル全体で排出される温室効果ガスをCO₂換算値で示します 。

一方、CO₂排出量はGHGプロトコルに基づき、自社の直接排出(Scope1)、エネルギー使用に伴う間接排出(Scope2)、サプライチェーン全体の排出(Scope3)といった組織活動全体を対象とします 。

つまり、CFPが「製品の一生」を評価するのに対し、CO₂排出量は「企業活動全体」を評価する指標と言えます。

カーボンフットプリントの削減効果とメリット

環境負荷の可視化と削減への第一歩

CFPの導入により、製品やサービスごとの環境負荷を明確に可視化することができます。

これにより、どのプロセスや部門で排出量が多いのかを把握し、削減可能な部分に対する具体的な改善策を講じることができます。環境負荷削減への第一歩となり、持続可能な取り組みを加速します。

企業の社会的責任(CSR)を強化

企業にとってCFPの導入は、社会的責任を果たす重要な手段です。温室効果ガス削減の努力を可視化し、社会や消費者に対して企業の環境への配慮を示すことができます。これにより、企業のブランドイメージが向上し、CSR活動としての信頼を築くことができます。

規制への対応と競争優位性の確保

近年、政府や地域社会から温室効果ガス排出に対する規制が厳しくなってきています。CFPを計算し、削減に向けた取り組みを行うことで、これらの規制に積極的に対応できます。また、環境意識が高い消費者からの支持を受けることができ、競争優位性を確保するためにも役立ちます。

コスト削減と効率向上

温室効果ガスの排出削減にはエネルギー効率の改善や物流の最適化などが伴います。これにより、無駄なコストを削減でき、企業の経済的な効率性も向上します。CFPを導入することで、企業活動の無駄を見直し、経済的な利益を得ることができます。

日本のカーボンフットプリントの削減事例・取組事例

旭化成株式会社の事例

化学メーカーの旭化成株式会社は、IT企業と共同で、機能樹脂製品のCFPを製品グレードごとに算出・可視化する基盤を構築しました。この取り組みは、サプライヤーからの原料調達、自社の製造プロセス、出荷までを網羅しており(Cradle-to-Gate)、グローバルにまたがる複雑なサプライチェーン全体の排出量を把握できます。自動車業界など顧客からのCFPデータ開示要求に応えるだけでなく、顧客企業が自社製品のCFPを算定するのを支援し、サプライチェーン全体での排出量削減を推進しています。経営情報とも連携し、価格と環境負荷の二軸で最適な材料を提案するなど、CFPデータを戦略的に活用しているのが特徴です。

株式会社アシックスの事例

株式会社アシックスは、製品開発にCFPの考え方を導入し、温室効果ガス排出量が市販スニーカーで最も少ない製品を発売しました。このスニーカーのCFPは一足あたり1.95kg-CO₂eという画期的な数値を実現しています。この大幅な排出量削減は、ミッドソールに採用したサトウキビ由来の新素材や、リサイクルポリエステル製のアッパー、そして従来50ほどあった部品点数を半分に削減するといった、設計段階からの徹底した環境配慮によって達成されました。CFPを具体的な数値目標として製品開発に活かし、その結果を消費者に公開することで、環境意識の高い層に新たな選択肢を提示しています。

出典:アシックス「温室効果ガス排出量最少スニーカー「GEL-LYTE III CM 1.95」を発売 市販スニーカーで最少の一足あたり1.95㎏CO₂eのカーボンフットプリントを実現」

日本ハム株式会社の事例

食品大手の日本ハム株式会社は、ライフサイクルアセスメント(LCA)を活用したCFP削減の先進事例です。同社は主力商品「森の薫り」シリーズなどでCFPを算定し、商品パッケージに表示する取り組みを10年以上前から行っています 。LCA分析を通じて、サプライチェーン全体で最も排出量が多いのは、家畜の飼育などを含む「原材料調達」段階であることを特定しました 。この結果を踏まえ、まずは自社で直接管理しやすく、具体的な削減策を講じやすい包装材料などから先行して対策を進めるという、戦略的なアプローチを実践しています 。身近な製品でCFPを「見える化」し、分析に基づいた削減活動を行う好例です。

カーボンフットプリントの算定の仕組みと計算方法

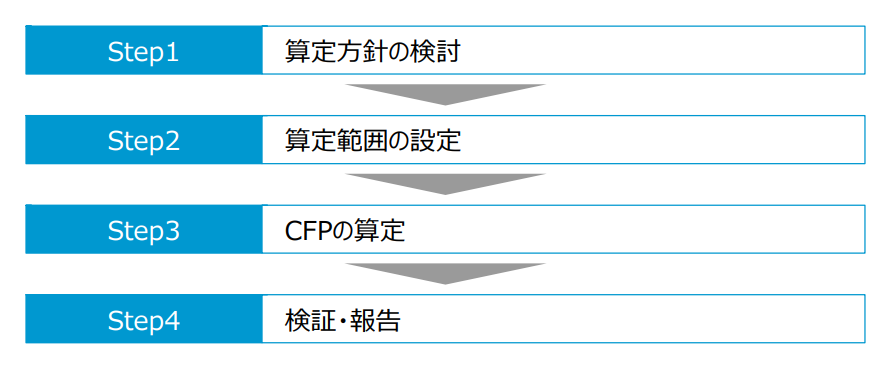

CFPの算定は、4つのStepで算定します。

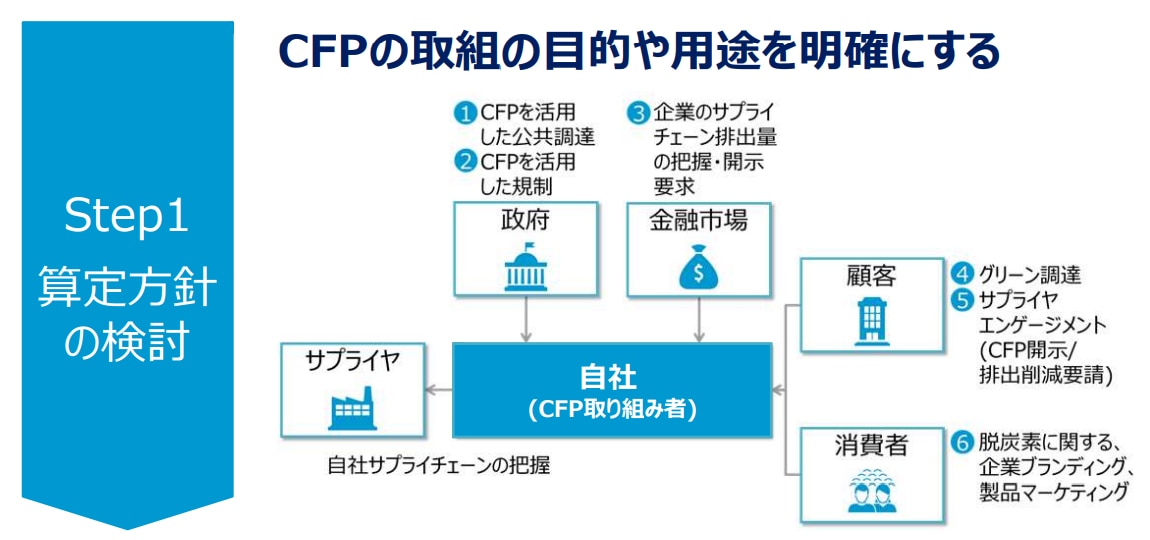

Step1:算定方針の検討

出典:経済産業省・環境省 カーボンフットプリント ガイドライン (2023年3月)

CFP算定の際には、まず、算定目的と情報の利用者を明確にし、目的に合わせた算定方針を検討します。CFPの目的を明確にすることで、その目的に見合った適切な算定方法や信頼性レベルを選択できるためです。

出典:経済産業省・環境省 カーボンフットプリント ガイドライン (2023年3月)

目的や利用者に応じて、どの算定基準を参照するかを適切に選定することが重要です。参照するルールとしては、組織が温室効果ガス(GHG)排出量を算定・報告するための国際的な基準である「GHGプロトコル」が広く活用されており、それをISO化した「ISO 14067」もCFP算定の国際ルールとして位置づけられています。これらの基準の中から、自社の状況に合ったものを選択することが望ましいとされています。

Step2:算定範囲の設定

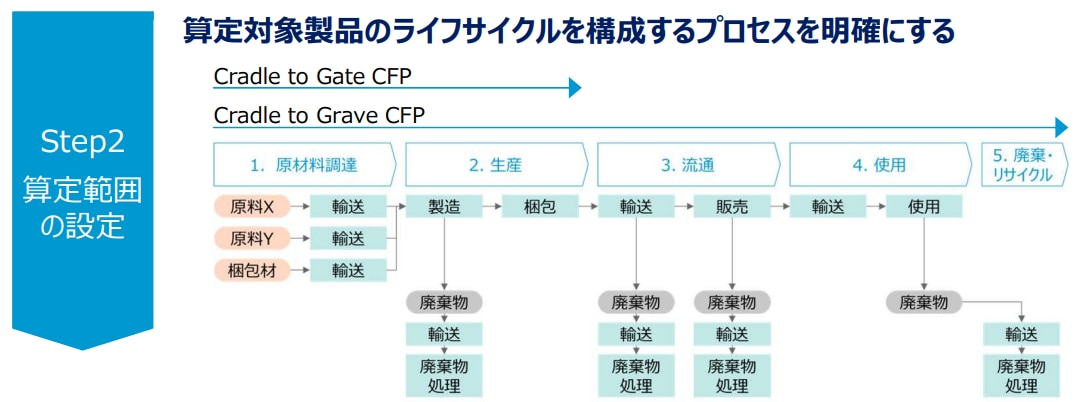

① バウンダリーの設定(ライフサイクルフロー図の作成)

製品やサービスのライフサイクルステージにおける各プロセスを一つの図にまとめた「ライフサイクルフロー図」を作成します。この図を作成することで、対象製品における温室効果ガスの排出源を網羅的に特定し、算定の対象範囲(バウンダリー)を明確化します。

作成したライフサイクルフロー図を基に、製品のライフサイクルのうち、どの範囲を計算対象とするかを明確にする必要があります。まず、算定対象とする製品のライフサイクルの範囲を選定します。主に以下の2つの範囲がありますが、製品の用途や流通形態を考慮し、適切な範囲を選定することが重要です。

- Cradle to Gate:原材料の調達から製造までを計算対象とする。主にB2Bビジネスにおいて、原材料を納入するサプライヤーの立場の方が多く使われています。

- Cradle to Grave:上記に加えて、流通、使用、廃棄・リサイクルまでを含むライフサイクル全体。主に最終消費者向け製品(BtoC)に適用されます。

② カットオフの基準の検討

CFP算定において、影響の小さい排出源やデータ取得が困難なプロセスを算定対象から除外する条件を定めます。

③ 算定手順書の作成

次に算定の基本方針や具体的な算定方法を明記した「算定手順書」を作成します。

CFP算定において、どのような手順で実施したのか、またその手順を選択した理由が追跡可能な状態で記録されている必要があるためです。

④ 算定ツールの用意・データの入力

算定に使用するツールには、大きく分けて以下のような種類があります。

Excelや社内データベース

中小規模向け。柔軟に使える一方で、排出係数の管理には注意が必要です。LCA/CFP専用ソフト

例:SimaPro、Gabi、openLCA。LCAデータベース(IDEA、Ecoinvent)と連携可能で高精度な分析が可能です。クラウド型ツール

例:CarbonScope、Climatiqなど。サプライチェーンやスコープ3の算定に強みがあります。

自社の算定目的、予算、データの管理体制に応じたツール選定が重要です。

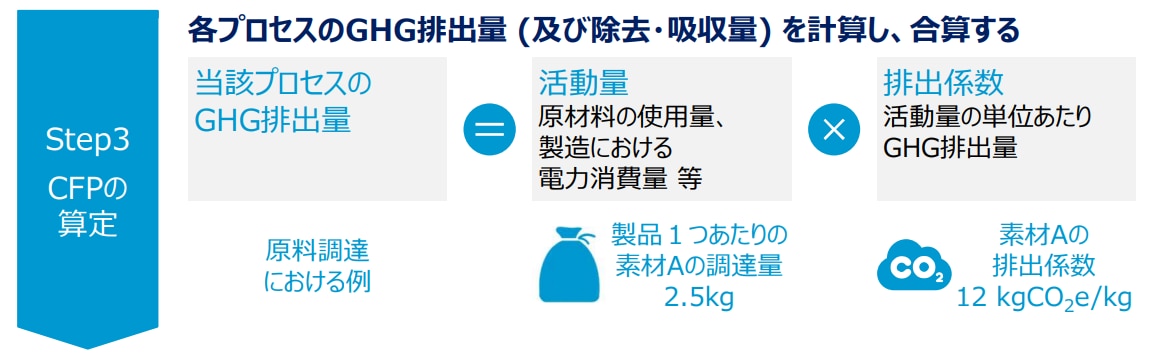

Step3:カーボンフットプリントの計算

CFPの算定⽅法には、大きく分けて2つのアプローチ方法があります。

①GHG排出量を直接計測する⽅法

工場や設備などから排出される温室効果ガスを、センサーや計測装置で直接測定する方法です。精度が高い一方で、コストや手間 がかかるため、特定プロセスに限定される場合が多いです。

②排出を伴う活動の活動量を基に計算する⽅法

「活動量」×「排出係数(単位活動量あたりのGHG排出量)」で排出量を算定する。

活動量:電力使用量、燃料消費量、原材料使用量、輸送距離など。

排出係数:各活動からどれだけのGHGが排出されるかを示す数値です。

②排出を伴う活動の活動量を基に計算する⽅法には、主に2つのパターンがあります。

・方法1:直接温室効果ガス排出量を計測する

活動量に対してGHGの種類ごとに定められた排出係数を乗じて排出量を算出し、それらをCO₂相当量に換算し、合算する方法

・方法2:排出を伴う活動の、活動量から計算して求める

活動量に、CO₂相当にあらかじめ換算された排出係数を乗じてCO₂換算排出量を計算する。

いずれの方法でも、ライフサイクル全体の各活動に伴うGHG排出量を網羅的に算出し、合算することでCFPを求めます。

Step4:検証・報告

算定後は、算定結果の正確性と信頼性を担保するための検証と、結果をまとめた算定報告書の作成が必要です。

① 検証の実施

検証には以下の2つの形態があります。

・内部検証:社内の環境管理や品質管理部門が、データの整合性や算定ロジックを確認。

・第三者検証:外部の認証機関などが独立した立場からレビューを行い、透明性と信頼性を高めます。

特にCFPを対外的に公表し、他社製品との比較に用いる場合は、第三者検証が推奨されます。ただし、コストやリソースの制約に応じて選択が必要です。

② CFP算定報告書の作成

算定結果や手法を記載したCFP算定報告書を作成します。この報告書は社内外の関係者に向けた説明資料となり、以下の内容を含むことが求められます。

・算定範囲(ライフサイクルの各プロセス)

・活動量や排出係数の情報源(一次/二次データの区別)

・使用した算定ロジックとカットオフ基準

・検証の有無と方法

・削減目標や今後の改善方針

算定報告書は、全20項目の記載項目がガイドラインで定められていますが、実務上の制約により全てを網羅できない場合は、その理由を明記すれば一部省略も可能です。情報開示の際は秘匿性に配慮しつつ、目的に応じた柔軟な対応が求められます。

また、企業の姿勢を伝える手段として、「将来の方向性」や削減施策の方針などを補足的に記載することも推奨されています。

③ 継続的な活用

CFPは一度算定して終わるものではなく、継続的にモニタリングし、削減施策と連動させて活用することが重要です。再算定を通じて、施策の効果検証や改善活動の評価にも役立てることができます。

製品ごとにカーボンフットプリントを算出し見える化するには?

製品ごとにカーボンフットプリントを算出するには、まず原材料調達から製造、輸送、使用、廃棄までのライフサイクル全体を把握し、排出量データを収集・整理することが重要です。特に、多くの企業が課題とするのがサプライヤーを含むScope3のデータ取得です。算定範囲の明確化や一次データと二次データの使い分けを行いながら、製品の排出量に大きく影響する要因を特定し、削減に向けた改善へつなげることが求められます。

カーボンフットプリント算定を支援する「ESG経営共創サービス」

脱炭素経営への取り組みが企業価値の向上と直結する今、CFPの正確な算定と、算定結果を起点とした具体的なアクションが求められています。

フューチャーアーティザンが提供する「ESG経営共創サービス」は、GHG排出量の可視化から戦略的な削減施策の実行、情報開示支援までをワンストップでサポートするソリューションです。

ESG経営共創サービスの概要

「ESG経営共創サービス」は、ESGマネジメントプラットフォーム「Kkuon(ケークオン)」と、ESGに関する多様な課題に対し、戦略立案から実行支援、情報開示までを一貫して支援するコンサルティングサービスを提供しています。

「Kkuon」は、温室効果ガス(GHG)排出量の可視化から、データ収集・管理・分析・レポート作成までを一元化。複雑な計算や部門横断的なデータ連携も可能とし、サステナビリティ経営の基盤を構築します。

カーボンフットプリントのどの範囲を支援できるか?

ESG経営共創サービスはCFPの算定における算定方針検討・算定範囲の設定・データ収集・算定・検証と報告までを包括的にカバーします。

ESGマネジメントプラットフォームKkuonは、Scope1〜3に対応し、特に算定が難しいScope3(出張・物流・通勤など)についても、既存システムと連携して自動算定を実現します。サプライチェーン全体における部門・製品・個人単位でのGHG排出量を見える化し、全社的な削減行動の促進を支援します。

また、コンサルティングサービスでは、GHG排出量の算定支援から、Scope4における削減貢献の実行支援、教育・開示対応など、企業活動全体への定着・活用までを一気通貫で支援します。

実際の支援事例(ミクニ様事例)

製造業のミクニ様では、脱炭素経営を推進する中でKkuonを導入。以前は手作業で行っていた排出量の集計を、システム連携により大幅に効率化し、作業時間を約1/10に削減しました。

CO₂排出量の見える化により、拠点ごとの管理だけでなく、事業部・製品単位の目標設定が可能に。社員の意識も変化し、カーボンニュートラルを「自分ごと」として捉える文化の醸成にもつながっています。