ものづくり太郎氏×田中剛が語るPLMとBOM戦略#2

「設計段階がQCD(品質・コスト・納期)の80%を決定する」

業界のトップランナーであるものづくり太郎氏と、製造業界で長年の経験を持つ弊社社長田中剛が製造業の未来を左右するPLMとBOMについて熱く語る本対談。

パート2ではDXを進めるための具体的なアプローチと、その影響について深堀りしています。

本ページはYouTubeチャンネル アーティザンな人たち「ものづくり太郎氏×Future Artisan社長田中剛が語る製造業の競争力を支えるPLMとBOM戦略 その2」 の要約版です。

↓↓YouTubeで全編を観る ↓↓

https://youtu.be/fl8XyAwiVTI?si=HgZunsjEHpUSE4nq

目次[非表示]

田中:

製造業ではQCDをコントロールすることが必要で、それは設計段階で8割決まると言われています。その情報をどう流すかがPLM(製品ライフサイクル管理)の役割です。

ものづくり太郎氏:

現場からのフィードバックがPLMの鍵。設計で決めたことが現場で「作りにくい」となれば、調整に時間がかかる。例えば、穴を開ける作業に3つの工作機械が必要だとしたら、位置決めがズレてQCが不安定になる。それを戻す仕組みがPLM。設計者も20年のベテランなら「このボルト不要」と分かるが、新卒には分からない。だから、経験値をデータ化して設計に活かすべき。

田中:

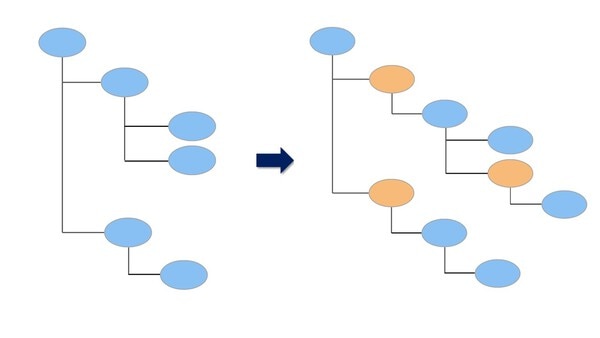

そうすると、設計のEBOM(エンジニアリングBOM)と生産のBOP(ビルオブプロセス)をつなげるのが大事ですね。

ものづくり太郎氏:

そう。今の製造業はそれぞれのシステムがバラバラで、情報共有に膨大なパワポやエクセルが使われている。これをやめて、情報をシームレスに流すべき。

営業に必要なBOM情報と、非効率な営業プロセスの改善

ものづくり太郎氏:

設計、調達、営業、それぞれに必要なBOMがある。営業も関係ないと思っているかもしれないが、実は重要。例えば、営業がオプションの追加で納期やコストがどう変わるか分からないまま提案している。御用聞き営業になっていて、「このオプションをつけると利益がどれくらい出るのか」すら分かっていない。これでは競争力が落ちる。

田中:

実際に特注を多く買っているお客さんに聞いたら、「本当は特注品なんか買いたくなかった」と言われたことがあります。要望を伝えたら「標準から外れるので特注扱いです」と言われ、無駄に高くなってしまった。営業がBOMを見て「この仕様ならいくら」「納期は○週間」と即答できれば、納期コントロールもできるし、価格交渉もしやすくなる。

ものづくり太郎氏:

今はそれを技術に確認するのに2週間、下手すると1ヶ月かかる。そんなの競合に取られるに決まってる。情報が整理されていないせいで、戦略的な営業ができていない。

PLMは設計管理ではなく、経営の意思決定ツールである

ものづくり太郎氏:

PLMを経営の意思決定ツールと考えている企業が少ない。多くの経営者が「BOMって何?」レベルで、設計管理の話だと思っている。だから、PLMプロジェクトも技術部門だけでやってしまい、全社最適にならない。結果として、調達や生産管理との連携が取れず、5年後にはレガシーシステムになってしまう。

田中:

PLMをERPと同じように「全社システム」として扱うべきですよね。製造業にとっては「意思決定システム」なのに、それを理解していない経営層が多い。

ものづくり太郎氏:

例えばM&Aの時、企業ごとにBOMの管理方法が違うと、統合するのに膨大な時間がかかる。逆に言えば、BOMをクレンジングするチャンスなんだけど、それを分かっている経営者が少ない。コンサルに丸投げしても、現場レベルの実装はうまくいかない。

保守メンテは「儲かる」—データ管理による最適化が必要

田中:

日本では装置を売ると「保守メンテも込み」が当たり前になっていて、そこで儲ける発想がない。でも実際には、長く使う中で収益チャンスはあるはず。例えば、中国メーカーは最初は安く売って、後からメンテナンスで利益を出そうとしている。

ものづくり太郎氏:半導体製造装置なんて30年も使う。そうなると、保守部品の価格設定が重要になる。例えば、CVD装置のチャンバー部品は削ってるだけなのに30-40万円する。こういう高額な部品がどれくらい必要かをデータ管理しておけば、在庫最適化ができる。

田中:

予防保全も進化していて、従来は「一定期間で交換」だったのが、今は挙動を見ながら「来月ダメになるから交換」と判断できるようになっている。でも、BOMとつながっていないと、「どの部品をどこで変えるのか」「交換費用はいくらか」がすぐに出せない。せっかく傾向監視ができても、価値に結びついていない。

日本の製造業が勝つための戦略転換—個別受注から中量産へ

ものづくり太郎氏:

保守メンテは儲かるのに、日本は活かせていない。リコールも「責任問題が発生する」と後ろ向きだけど、むしろ改善のチャンス。Appleを見ろよ。年間2億3500万台のiPhoneを、たった5モデルで量産している。QCも安定するし、コストも下がる。日本の工作機械メーカーは個別受注(ETO)が多すぎる。BTO(Build to Order)にシフトして中量産にすれば、もっと儲かる。

田中:

そうですね。でも今は顧客の言うことを全部聞いてしまい、個別対応ばかりしている。営業が「この仕様ならいくら、納期は○週間」と提案できるようになれば、メーカー側も作りやすくなるし、原価も抑えられる。これはウィンウィンな関係ですよね。

ものづくり太郎氏:

標準品+オプションの形にすれば、納期も短縮できるし、営業も提案型に変わる。計画生産ができるようになれば、競争力が上がる。

勝ちたいならPLMで設計・生産・営業の連携を強化するしかない

田中:

PLMの本質はそこですよね。設計・生産・営業の情報を連携させないと、全体最適は実現できない。

ものづくり太郎氏:

そう!企業が勝ちたいのか、負けたいのか、それだけの話。やるしかないんだよ!

ものづくり太郎氏

株式会社ブーステック代表取締役/製造業系YouTuber

大学卒業後、大手認証機関入社。その後はミスミグループ本社やPanasonicグループでFAや装置の拡販業務に携わる。 2020年から本格的にYouTuberとして活動を開始。製造業や政治経済、国際情勢等のテーマを解説する動画が製造業関係者の間で話題に。 2024年4月1日にはKADOKAWAより、初の著書『日本メーカー超進化論~デジタル統合で製造業は生まれ変わる』を出版。講演や国内外での取材も積極的に行う。

↓↓『ものづくり太郎氏×田中剛が語るPLMとBOM戦略その2』YouTube版を観る↓↓