EUDR(欧州森林破壊防止規則)とは?対象企業や製品、取るべき対策について解説

目次[非表示]

- ・EUDR(欧州森林破壊防止規則)とは?規定内容をわかりやすく解説

- ・EUDRに関する一問一答

- ・EUDRは何の略か?正式名称は?

- ・EUDRはいつからなのか?

- ・EUDRの規制対象国は?

- ・EUDRの国別リスク分類とは?日本はどのレベルか?

- ・EUDRの規制対象企業はどんな企業か?

- ・EUDRにおける企業の定義は?

- ・EUDRの規制対象品目はどんな製品か?

- ・EUDRが日本企業に与える影響は?

- ・デュー・ディリジェンス義務はどのように履行するのか?

- ・EUDRへの対応方法

- ・対象製品の特定を対応する

- ・サプライチェーンのトレーサビリティを確保して対応する

- ・デュー・ディリジェンス(適正調査)の実施で対応する

- ・生産国における合法性の検証

- ・企業内部の対応体制の構築

- ・従業員の教育と訓練の対応

- ・定期的な監査と報告

- ・法的アドバイスで対応する

- ・第三者認証(FSC、RSPO等)はEUDR対応に役立ちますか?

- ・EUDR対策につながる「ESG経営共創サービス」

EUDR(欧州森林破壊防止規則)とは?規定内容をわかりやすく解説

EU諸国では、輸入品が森林破壊につながっている可能性を踏まえ、森林破壊を防止するための規則「EUDR(European Union Deforestation Regulation、森林破壊フリー製品規則)」を2023年に導入しました。EUDRは、EU市場で販売または輸出される製品が森林破壊や森林劣化に関与していないことを企業に証明するよう義務づけるものであり、実質的に輸入を制限する規則となっています。

規制の対象となる製品には、コーヒーやカカオ、木材などが含まれており、企業はそれらの原材料について、生産地や合法性を明確に示す必要があります。EC市場との取引においてはこの規則への対応が不可欠ですが、国内ではまだ十分な情報が行き渡っておらず、対応に苦慮する企業も少なくありません。

本コラムでは、EUDRについての基本的な内容、対象企業や製品、企業が取るべき対策を解説します。

EUDRに関する一問一答

EUDRは何の略か?正式名称は?

EUDRは「European Union Deforestation Regulation」の略称で、日本語では「欧州森林破壊防止規則」と訳されます。

EUDRはいつからなのか?

当初の予定から1年間の延期が決定され、以下の日程で適用が開始されます。

- 大企業および中規模企業:2025年12月30日

- 零細企業および小規模企業:2026年6月30日

この1年の延期は、EU内外の事業者やパートナー国から、準備期間の不足や実施の複雑さに対する強い懸念が表明されたことを受けたものです 。これは、EUDRが経済に与える影響の大きさを示唆しています。

EUDRの規制対象国は?

EUDRは特定の国や地域だけを対象としているわけではなく、EU市場で流通する対象製品の原産地がどこであっても規制対象となります。つまり、世界中のすべての国・地域が対象です。

EUDRの国別リスク分類とは?日本はどのレベルか?

EUDRは、全ての国を画一的に扱うのではなく、生産国・地域を森林破壊のリスクレベルに応じて「高リスク」「標準リスク」「低リスク」の3つに分類する国別ベンチマーキングシステムを導入しています 。この分類は、企業が実施すべきデュー・ディリジェンス(DD)の厳格度を決定する上で極めて重要です。

2025年5月22日、欧州委員会はこのリスク分類リストを公表し、日本は「低リスク国」に分類されました 。

【重要】国別リスク分類を巡る政治的な不確実性

しかし、このリストの安定性には注意が必要です。2025年7月9日、欧州議会は、このリストの根拠となる方法論に異議を唱える法的拘束力のない決議を採択しました 。この決議は、方法論の欠陥やデータの古さを指摘し、「リスクなし」という新たなカテゴリーの導入を求めるものでした 。

この決議はリストを法的に無効にするものではありませんが、欧州委員会に大きな政治的圧力をかけており、将来的にリストが見直される可能性を示唆しています 。したがって、日本の「低リスク」という地位が永続的であると考えることには戦略的なリスクが伴います。

「簡素化デュー・ディリジェンス」の正しい理解

「低リスク国」からの産品調達においては、「簡素化デュー・ディリジェンス」が適用されます。これにより、DDの3ステップのうち「②リスク評価」と「③リスク軽減」が原則として免除されます 。

しかし、絶対に誤解してはならないのは、これがDD義務の完全な免除を意味するわけではないという点です。「①情報収集」(生産地の地理的位置情報や合法性の確認を含む)は、低リスク国からの調達であっても引き続き必須となります 。

さらに、事業者は、低リスク国産品であっても、高リスク国産品との「混合」や「迂回」といった特定のリスクがないか評価する義務を負います 。また、もし何らかの懸念すべき情報を入手した場合には、追加の調査やリスク軽減措置を講じる責任があります 。

日本企業への示唆

以上のことから、日本国内で生産された対象産品をEUに輸出する企業は簡素化DDの恩恵を受けられますが、その基盤が政治的に揺らいでいることを認識する必要があります。一方で、同じ日本の商社が標準リスク国(例:ブラジル、インドネシア)からコーヒー豆などを調達してEUに上市する場合は、完全なDDプロセスが求められます。

この不確実な状況を踏まえ、多くの企業にとって最も安全な戦略は、日本の「低リスク」という分類に過度に依存せず、将来の変更に備えて「標準リスク」国からの調達にも対応できる、より堅牢なデュー・ディリジェンス体制を構築しておくことです。

EUDRの規制対象企業はどんな企業か?

EU市場で対象製品を最初に流通させる「オペレーター(事業者)」です。これは、製品をEU域内に輸入・販売・流通させる企業が該当します。

たとえば、日本から製品をEUに輸出する場合、EU域内で最初にその製品を取り扱う輸入業者が、EUDRに基づく義務(デュー・ディリジェンスの実施など)を負うことになります。

ただし、輸出元である日本企業にも、生産地情報や合法性の証明などを輸入業者に提供する形で、デュー・ディリジェンスへの協力が実質的に求められます。

EUDRにおける企業の定義は?

EUDRにおける企業の定義は、欧州連合(EU)の一般的な企業分類基準に基づいており、従業員数および年間売上高または総資産額により以下のように分類されます。

区分 | 従業員数 | 年間売上高または総資産 |

|---|---|---|

零細企業 | 10人未満 | 200万ユーロ以下 |

小企業(Small Enterprises) | 50人未満 | 1,000万ユーロ以下 |

中企業(Medium-sized Enterprises) | 50人以上250人未満 | 年間売上高:5,000万ユーロ以下または総資産:4,300万ユーロ以下 |

大企業(Large Enterprises) | 250人以上 | 年間売上高:5,000万ユーロ超または総資産:4,300万ユーロ超 |

※補足:「年間売上高または総資産」は、いずれか一方が上限を超えると上位の区分に該当します。この定義は、EUの公式な中小企業基準(EU Recommendation 2003/361)に基づいています。

※注意:適用開始日に関して、中規模企業は大企業と同じ2025年12月30日からの対応が求められます。2026年6月30日までの猶予が与えられるのは、零細・小規模企業のみです。したがって、自社がどのカテゴリーに該当するかをEUの公式基準(指令2013/34/EU)に照らして正確に評価することが不可欠です。

※企業類型別の義務の違い:事業者(Operator)と取引業者(Trader) EUDRの義務は、企業の役割によって大きく異なります。特に中小企業(SME)に関する規定は誤解が多いため、正確な理解が不可欠です。

- 事業者(Operator):

- 定義: 対象製品をEU市場に最初に上市する、またはEUから輸出する企業。製品の輸入者や製造者が該当します。

- 義務: 企業の規模(SMEか否か)に関わらず、原則として完全なデューディリジェンス(DD)を実施し、デューディリジェンス声明(DDS)を提出する責任を負います 。

- 取引業者(Trader):

- 定義: すでにEU市場に上市された製品を、EU域内で取引(購入・販売)する事業者。卸売業者や小売業者が該当します。

- 義務: 義務内容は企業規模によって大きく異なります。

- 大・中規模の取引業者: 上流の事業者が提出したDDSを参照しつつ、自らもDD義務を負い、DDSを提出する必要があります 。

- SME(零細・小規模)の取引業者: この類型に限り、DDの実施とDDSの提出義務が免除されます。ただし、上流の事業者が提出したDDSの「参照番号」を収集・保管し、次の取引先に伝達する義務は残ります 。

【SMEに関する重大な注意点】

「SMEはDD義務が免除される」という解釈は極めて危険な誤りです。製品をEUに輸入する「SME事業者(Operator)」は、大企業と同様にDD義務を負います。義務が大幅に簡素化されるのは、あくまでEU域内で商品を転売する「SME取引業者(Trader)」のみです。自社がどちらに該当するのか、取引形態ごとに慎重に判断する必要があります。

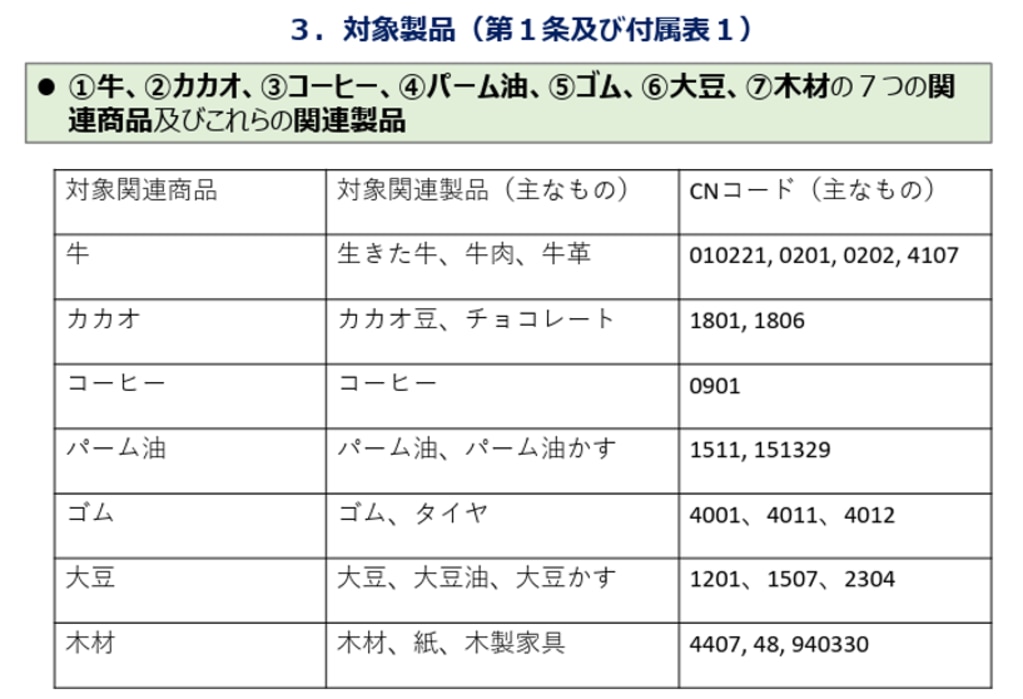

EUDRの規制対象品目はどんな製品か?

対象となるのは、木材、牛肉、パーム油、大豆、カカオ、コーヒー、ゴムの7産品と、それらの派生製品です。対象範囲は、規則の附属書Iに記載されたCNコード(Combined Nomenclature)によって厳密に定義されています 。

【注意点:対象範囲の解釈】

2025年に公表されたガイダンスにより、対象範囲の解釈がより明確になりました。

- 「ex」接頭辞の導入: 多くのCNコードに「ex」という接頭辞が付けられました。これは、そのCNコードに分類される製品全般ではなく、その中でも規制対象7産品のいずれかを含有・構成要素とする場合にのみEUDRの対象となることを意味します 。例えば、「ex 9403(家具)」とあれば、それは木製の家具に限定され、金属製やプラスチック製の家具は対象外となります。

- 包装材の除外規定: 製品を「支持、保護、または運搬するためだけに使用される」包装材(例:商品を載せた木製パレット、製品が入った段ボール箱)は、それ自体が商品として取引されない限り、EUDRの対象外です 。

- その他の除外規定: 中古品や、試験・分析目的のサンプル品なども対象外とされています 。

EUDRが日本企業に与える影響は?

日本企業がEU域内に拠点を持たず、EUDR上の「オペレーター(EU市場で製品を最初に流通させる事業者)」に該当しない場合、形式上はデュー・ディリジェンス義務を直接負わない可能性があります。

EU市場向けに製品を供給する輸入業者や販売業者から、原産地情報や合法性に関するデータの提供を求められることになります。EU市場へのアクセスを維持するためには、事実上、デュー・ディリジェンスへの協力が不可欠となるのです。

対応を怠った場合、以下のようなリスクが想定されます。

市場の二極化: EU向けのトレーサビリティが確保された製品と、それ以外の市場向けの製品とで市場が二分され、追跡不可能な産品の価値が下落する可能性があります 。

「製品ダンピング」のリスク: EUDRの基準を満たせずEU市場で販売できなくなった製品が、日本を含む他の市場に安価で流入し、国内の価格体系やサステナビリティ基準を混乱させる恐れがあります 。

したがって、EUとの直接貿易がない企業であっても、グローバルなサプライチェーンと価格体系の変化に対応するため、体制整備が不可欠です。

■日本企業が取り組むべき準備事項

- 自社製品・原材料がEUDRの対象に該当するかを精査する

- 取引先やサプライチェーン関係企業との情報共有・連携体制を構築する

- トレーサビリティを確保し、生産地情報や合法性に関するデータの管理体制を整備する

- 将来的にEU市場の規制強化に対応できるよう、サプライチェーン全体のリスク管理を進める

デュー・ディリジェンス義務はどのように履行するのか?

EUDR(欧州森林破壊防止規則)において、対象製品をEU市場で流通・販売・輸出する企業(オペレーターおよびトレーダー)は、以下のような申請・提出義務を負います。これを総称して「デュー・ディリジェンス(Due Diligence)義務」と呼びます。

※「オペレーター」: EU域内で対象製品を初めて流通させる事業者で、主に輸入業者や初回販売者が該当します。

※「トレーダー」 : 既にEU域内にある対象製品を他の事業者に販売または流通させる事業者を指します。

- デュー・ディリジェンスの実施

企業は、製品が森林破壊に関与していないことを確認・証明するために、次の3つのステップを踏む必要があります。

ステップ | 内容 |

|---|---|

① 情報収集(情報要件) | 製品の種類、数量、原産国、生産地の緯度・経度(ジオロケーション)、供給業者の情報、合法性証明などを収集 |

② リスク評価 | 収集した情報に基づいて、森林破壊や違法伐採などのリスクがあるかどうかを評価 |

③ リスク軽減措置 | リスクが確認された場合は、追加情報の収集や第三者認証の取得、さらには該当取引の停止など、適切な対策を講じる |

- デュー・ディリジェンスステートメントの提出(電子申告)

デュー・ディリジェンスの結果は、『デュー・ディリジェンスステートメント(DDS)』として、EUが設置した公式の『EUDR情報システム(Information System)』という電子ポータルを通じて提出しなければなりません 。この提出は、従来、対象製品をEU市場に投入する取引ごとに行う必要がありましたが、2025年4月の簡素化措置により、年1回の提出でも可能となりました 。ただし、年次で宣言した製品の総量を超える場合は、別途新たなDDSの提出が必要です。

この申請には、製品の情報やリスク評価結果などを記載します。

ステートメントの提出がない限り、対象製品をEU市場に出すことはできません。 - 記録保存義務

オペレーターおよび一部トレーダーには、デュー・ディリジェンスに関連する情報を最低5年間保存する義務があります。

EUDRへの対応方法

対象製品の特定を対応する

EUDRは特定の製品に適用されるため、自社で取り扱う製品が規制対象かどうかを必ず確認する必要があります。対象となるのは以下の7品目と、それらに関連する派生製品です。

- 木材

- コーヒー

- カカオ

- パーム油

- 大豆

- 牛肉

- ゴム

サプライチェーンのトレーサビリティを確保して対応する

規制に対応するには、サプライチェーン全体のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保する必要があります。具体的には以下の情報を収集・管理します。

原材料の供給元(生産地や取引先)に関する詳細情報

生産地での合法性確認(違法伐採や不法労働などが行われていないことの証明)

原材料が森林破壊に関与していないことを証明する証拠(例:GPSデータや環境証明書)

- 農地面積の閾値:原材料が生産された農地の面積が4ヘクタールを超える場合は、その区画の境界線を複数の座標で示す「ポリゴン」データが必須です。面積が4ヘクタール以下の場合は、単一の座標「ポイント」データでよいとされています 。

- 座標の精度:緯度・経度の座標は、小数点以下6桁以上の精度が求められます 。

- データ形式:提出するデータは、標準的な地理空間データ形式である「GeoJSON」形式でなければなりません 。

これらのデータは、サプライヤーを通じて正確に収集・管理する必要があります。

デュー・ディリジェンス(適正調査)の実施で対応する

サプライヤーや取引先に対して以下を調査・確認します。

供給元が合法性

森林破壊に関与していないこと

必要な書類(合法性証明書、環境証明書など)が整っていること

調査結果は、文書で証明できる形で保存することが求められます。

生産国における合法性の検証

EUDRでは、政府や第三者が発行する単一の『合法性証明書』を準備すればよい、というわけではありません。事業者は、製品が生産国の関連法規に従って生産されたことを、自らの責任で検証する必要があります。この「合法性」の範囲は非常に広く、単なる伐採許可だけでなく、以下の点も含まれます 。

- 土地利用権

- 環境保護法

- 森林関連法規

- 第三者の権利(地域コミュニティの伝統的な土地利用権など)

- 国際法で保護された労働者の権利および人権

- 先住民の自由で事前の、情報に基づいた同意(FPIC)の原則

したがって、政府発行の証明書を一つ用意するだけでは不十分であり、人権や社会的な側面も含めた多角的な検証が求められます。

企業内部の対応体制の構築

EUDRに対応するために、企業内で担当を担う体制を整えることが重要です。

具体的には、下記のようなものがあります。

サプライチェーン管理担当者を配置

関連部署(調達、法務、品質管理など)との連携強化

規制の遵守状況を定期的にチェック・更新する体制を構築

従業員の教育と訓練の対応

規制遵守のため、EUDRの内容や対応手順を従業員に理解させる教育・訓練を行い、実践的な対応を促します。

定期的な監査と報告

規制遵守を証明するため、内部監査を定期的に実施し、その結果や対応状況を文書化します。必要に応じてEU当局への報告も行います。

法的アドバイスで対応する

EUDRは複雑で変化もあるため、専門の法律家やコンサルタントから最新の情報や解釈についてアドバイスを受けることが効果的です。

EUDRに対応するためには、規制対象製品の特定から始まり、サプライチェーン全体のトレーサビリティを確保し、合法性証明書を準備することが求められます。また、デュー・ディリジェンスを実施し、企業内部の体制を整備することが重要です。規制に従うことで、ESG(環境・社会・ガバナンス)への対応が強化され、企業の信頼性向上にもつながります。

第三者認証(FSC、RSPO等)はEUDR対応に役立ちますか?

多くの企業が利用しているFSC(森林管理協議会)やRSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)などの第三者認証は、EUDR対応において重要な役割を果たしますが、万能ではありません。

- 認証の役割:EUの公式見解では、これらの認証は事業者のデューディリジェンス(DD)義務を代替するものではありません 。つまり、認証を取得しているという事実だけで、事業者の法的責任が免除されることはありません。

- 活用の方法:しかし、信頼性の高い認証制度は、DDプロセスのステップ②「リスク評価」およびステップ③「リスク軽減」において、サプライチェーンのリスクが低いことを示す有力な補完的証拠として活用できます 。認証サプライヤーからの調達は、DDプロセスを効率化し、非認証でリスクが高いサプライチェーンにリソースを集中させるのに役立ちます。

- 注意点:認証基準とEUDRの基準(例:森林の定義、地理的位置情報の精度)には差異が存在する可能性があるため、企業は利用している認証がEUDRの要求事項を完全にカバーしているか「ギャップ分析」を行うことが推奨されます 。

EUDR対策につながる「ESG経営共創サービス」

ESG経営共創サービスの概要

「ESG経営共創サービス」は、FA(Future Artisan)が提供するESG特化型コンサルティングサービスです。ESG経営における戦略立案から施策実行、情報開示支援までワンストップで対応。企業のステージや課題に合わせて、最適なプランを提案します。

EUDR対策への適用範囲

支援項目 | 内容概要 |

|---|---|

1. 対象製品の特定支援 | CNコード・HSコードに基づき、対象品目かどうかを調査・報告 |

2. サプライチェーン追跡支援 | 原料~製品までの流れをさかのぼり、帳票作成・リスク評価・報告書作成まで支援 |

3. 環境部門の伴走支援 | 不明瞭な基準への対応を企業とともに行い、継続的な支援を提供 |

4. 業界別の対策・軽減措置提案 | 業界知見を活かし、最適なリスク回避・代替案・体制構築を提案 |

5. 最新情報の提供・体制構築支援 | 欧州議会の原文調査などにより情報を常時更新し、国内でのDD体制を支援 |

EUとの円滑な取引を手助けする「EUDR」サポートサービス

EUDRとは何か?どのような対策が必要なのか、どんな支援があるのか?

※本記事は2025年7月時点での情報となります。